J1昇格という一つの目標に向かって、全20クラブがしのぎを削る2025シーズンのJ2リーグ。今年もまた、毎節のように順位が入れ替わる、エキサイティングな展開が繰り広げられていますね。

こんにちは!元高校サッカー部キャプテンで、週末のプレーもさることながら、J2リーグの観戦を何よりも愛する30代のSです。

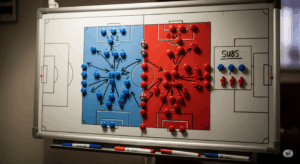

さて、上位に位置するチームは、一体どのような戦術で勝利を掴んでいるのでしょうか?選手の質はもちろんですが、その強さの裏には、必ず効果的な「フォーメーション」という設計図が存在します。

この記事では、現在の順位や各種データを基に、今季J2で特に効果を発揮している「勝てるフォーメーション」を、僕自身の元キャプテンとしての戦術的視点も交えながら、徹底的に読み解いていきます!

2025シーズン後半戦の勢力図~データで見る上位チームの顔ぶれ~

具体的なフォーメーションの話に入る前に、まずは現在のJ2リーグがどのような状況にあるのか、その勢力図を簡単に確認しておきましょう。どんなチームが、どんな強みを持って上位争いを繰り広げているのか。その背景を知ることで、この後の戦術分析がより面白くなるはずです。

J1への切符を争うのは誰だ?現在の上位争いの構図

2025年8月現在、J2リーグの昇格争いは、首位を走る水戸ホーリーホックを、ジェフユナイテッド市原・千葉、V・ファーレン長崎、RB大宮アルディージャといった実力のあるチームが追いかける展開となっています。

特に首位の水戸から6位のベガルタ仙台まで勝ち点差8という大混戦模様で、どのチームが抜け出してもおかしくない状況です。それぞれのチームが異なるアプローチでJ1への切符を争っているのが、今季のJ2の面白さの一つと言えるでしょう。

上位チームの「強さ」の源泉とは?~リーグ屈指の攻撃力か、鉄壁の守備か~

上位チームと一括りに言っても、その強さの源泉は様々です。データを見てみると、それがはっきりと分かります。例えば、水戸ホーリーホックやV・ファーレン長崎は、リーグでもトップクラスの得点力を誇り、攻撃的なスタイルで勝ち点を積み重ねています。

一方で、RB大宮アルディージャや徳島ヴォルティスは、リーグ最少失点クラスの堅実な守備組織を基盤に、安定した戦い方を得意としています。つまり、J2で勝つためには、必ずしも一つの正解があるわけではない、ということです。この「チームごとの哲学の違い」が、採用されるフォーメーションにも色濃く反映されているんですよ。

【元キャプテンが徹底分析】データが示す、今季J2の「勝てるフォーメーション」3選

お待たせしました!ここからは、僕が元キャプテンとして、そしてJ2を愛する一人のサポーターとして、今季のデータを基に「これは強い!」と確信する「勝てるフォーメーション」を3つ厳選し、徹底的に分析・解説していきます。それぞれのフォーメーションが持つ強み、弱み、そして戦術的なキーポイントを知れば、あなたのサッカー観戦は間違いなく次のレベルへと進化しますよ。

パターン1:【4-4-2】~攻守のバランスを極めた伝統と革新(水戸、千葉など)~

まず最初にご紹介するのは、サッカーのフォーメーションと聞いて多くの人が思い浮かべるであろう、最も伝統的で普遍的なシステム「4-4-2」です。今季のJ2では、首位を走る水戸ホーリーホックや、2位のジェフユナイテッド市原・千葉といった上位チームが、このシステムの強みを存分に発揮しています。

データで見る「4-4-2」の威力:バランスの良さが示す安定感

水戸や千葉のデータを見ると、得点力と守備力の両方で高い数字を記録していることが分かります。これこそが4-4-2の最大の強みである「バランスの良さ」を物語っています。DFラインとMFラインがそれぞれ4人ずつで構成される2つの守備ブロックは非常にコンパクトで、相手に中央のスペースを与えにくい。

そして、常に前線に2人のFWがいることで、ボールを奪ってからのカウンターも仕掛けやすい。この攻守における安定感が、長いリーグ戦を戦う上で大きな武器となっているのです。

なぜこのフォーメーションはJ2で機能するのか?~シンプルさと2トップの破壊力~

J2のような実力が拮抗し、選手の入れ替わりも比較的激しいリーグでは、この4-4-2の「シンプルさ」と「分かりやすさ」が、チームに安定感をもたらすことが多いんです。選手全員が自分の役割を明確に理解しやすく、戦術的な約束事を浸透させやすい。これは大きな強みですよ。

そして、攻撃面での最大の魅力は、やはり「2トップの破壊力」。常に前線に2人のFWがいることで、相手のセンターバック2人を牽制し続けることができ、相手のDFラインにプレッシャーをかけやすいんです。この2トップの関係性から生まれるコンビネーションプレーは、一発でゴールを陥れる力を持っています。

元キャプテンの視点:チームの生命線となる「2トップの関係性」と「サイドハーフの献身性」

僕がキャプテンとして見てきた中でも、良い4-4-2のチームは、必ず2トップのコンビネーションが抜群でした。一人がポストプレーでボールを収め、もう一人がその裏へ飛び出す。お互いの動きを理解し、補い合える関係性ができているんです。そして、もう一つ重要なのが「サイドハーフの献身性」。

4-4-2のサイドハーフは、攻撃時にはサイドを駆け上がりクロスを供給し、守備時には自陣深くまで戻ってサイドバックを助ける、非常に運動量が求められるポジションです。このサイドハーフの選手の攻守にわたる貢献がなければ、このシステムは成り立たないと言っても過言ではありません。

弱点はここだ!「4-4-2」を攻略するための対策とは?

伝統的で安定感のある4-4-2ですが、もちろん弱点もあります。最大の課題は、中盤の中央に位置するボランチが2人であるため、相手が3人のMFを配置するフォーメーション(4-2-3-1や4-3-3など)に対して、中盤で数的不利に陥りやすいという点です。

ここを相手に支配されてしまうと、ボールをなかなか前に運べず、試合全体が苦しい展開になります。この弱点を克服するためには、2トップの一角が中盤の守備に参加したり、サイドハーフが中央に絞ってコンパクトさを保ったりといった、チーム全体での連動した守備と、状況に応じた柔軟な対応が求められますね。

パターン2:【3-4-2-1】~可変システムで主導権を握るトレンドセッター(長崎など)~

次にご紹介するのは、近年、J1でもトレンドとなっている、非常に戦術的で面白いフォーメーション「3-4-2-1」です。今季のJ2では、V・ファーレン長崎などが、このシステムを効果的に採用しています。守備時には5バック、攻撃時には前線に5人が並ぶこともある、この可変的なシステムが、現代サッカーのトレンドの一つとも言えるでしょう。

データで見る「3-4-2-1」の安定感:堅守と多彩な攻撃を両立する秘訣

V・ファーレン長崎の今季のデータを見ると、高い得点力を維持しつつも、守備の安定感があることが分かります。これは、守備ブロックを形成する際に両ウイングバックが最終ラインまで下がり、「5-4-1」のような非常に堅固な守備網を築くことができる、このシステムの恩恵と言えます。

しかし、特筆すべきは、守備的なだけでなく、攻撃力も高いレベルで両立している点です。この攻守におけるバランスの良さこそが、3-4-2-1の最大の強みと言えるでしょう。

なぜこのフォーメーションはJ2で機能するのか?~ウイングバックの躍動と5レーン攻撃~

僕がこの戦術の面白さだと感じるのは、ピッチの横幅を最大限に活用する、両ウイングバックの躍動的な動きにあります。彼らは攻守に渡ってサイドを支配し、攻撃時には高い位置を取ることで、相手の守備陣形を横に広げることができます。

そして、FW、2人のシャドー(トップ下)、そして両ウイングバックの5人が前線に並ぶ「5レーン攻撃」を仕掛けることで、相手の4バックの守備に対して、数的優位やミスマッチを作り出しやすいんです。J2の舞台で、これだけ組織的かつ流動的な攻撃を仕掛けられるチームは、相手にとって非常に脅威となります。

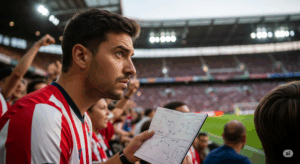

元キャプテンの視点:戦術理解度が問われる「ウイングバック」と「2シャドー」の動き

この「3-4-2-1」というフォーメーションを機能させるためには、特に「ウイングバック」と「2シャドー」の選手の高い戦術理解度が不可欠です。僕がキャプテンだったら、このシステムの鍵を握るウイングバックの選手には、90分間、攻守に渡ってアップダウンを繰り返す無尽蔵のスタミナと、状況に応じた的確な判断力を求めますね。

そして、ワントップの下に位置する「2シャドー」の選手は、相手にとって捕まえどころのない、最も厄介な存在になるべきです。中央とサイドの間、「ハーフスペース」と呼ばれる位置でボールを受け、ドリブル、パス、シュートと、多彩なプレーで攻撃に変化をつける。元司令塔としてプレーしていた僕から見ても、この2シャドーの選手の創造性と連携が、チームの攻撃の質を決めると感じます。

弱点はここだ!「3-4-2-1」の泣き所となるサイドのスペース

非常に完成度の高いフォーメーションですが、もちろん弱点も存在します。最大の泣き所は、両ウイングバックが高い位置を取った際に生まれる、その背後の広大なスペースです。

相手チームがボールを奪った後、素早くこのスペースへボールを供給する「サイドチェンジ」や、スピードのある選手を走り込ませるカウンター攻撃は、このシステムを崩す上で非常に効果的です。もし僕がこのフォーメーションのチームと対戦するなら、まずウイングバックの裏のスペースを、チーム全体で徹底的に狙う戦術を立てるでしょう。

パターン3:【4-2-3-1】~攻守のバランスを極めた現代サッカーの王道(大宮、徳島など)~

最後にご紹介するのは、今や世界中の多くの強豪チームが採用する、まさに現代サッカーの王道とも言える「4-2-3-1」です。今季のJ2では、堅守を誇るRB大宮アルディージャや徳島ヴォルティスなどが、このフォーメーションを効果的に活用しています。攻守にバランスが良く、様々な攻撃パターンを繰り出せるのがこの布陣の最大の魅力です。

データで見る「4-2-3-1」の威力:リーグ最少失点クラスを支える仕組み

大宮や徳島のデータを見ると、その失点の少なさが際立っています。これは偶然ではありません。「4-2-3-1」は、守備的な役割を担う2人のボランチ(ダブルボランチ)と、攻撃的なトップ下の3人で形成される中央の三角形が非常に強固で、相手の攻撃を中央で食い止めやすい構造になっています。この中盤のフィルター機能が、堅固な守備を支える大きな要因となっているのです。

なぜこのフォーメーションはJ2で機能するのか?~中盤の支配と多彩な攻撃パターン~

僕がこのフォーメーションの最大の強みだと感じるのは、「中盤での支配力」の高さです。ダブルボランチとトップ下の3人で、攻守の切り替えの局面でボールを回収しやすく、そこから素早く攻撃に転じることができます。また、攻撃のバリエーションが豊富なのも大きな魅力。

両サイドのウイングとサイドバックが連携したサイド攻撃もできれば、中央でワントップとトップ下が絡んだ崩しも可能。選手の個性に合わせて多彩な攻撃パターンを繰り出せる柔軟性が、シーズンを通して安定した強さを発揮するJ2リーグで非常に効果的に機能しているのだと分析しています。

元キャプテンの視点:この布陣の心臓部となる「ダブルボランチ」と「トップ下」の役割

この「4-2-3-1」というフォーメーションにおいて、僕は「ダブルボランチ」と「トップ下」の3人が、まさにチームの心臓部だと考えています。僕がキャプテンとしてチームを見ていた時も、この中央の3人の選手のパフォーマンスが、その日の試合の出来を決めると常に感じていました。ダブルボランチは、ただ守備をするだけでなく、攻撃の第一歩となるパスを供給する、攻守のつなぎ役。

ボランチの詳しい役割については、こちらの記事も参考にしてください。そして司令塔としてプレーしていた僕にとって、トップ下の選手はまさにピッチ上の分身のような存在で、決定的なパスや自らの得点で試合を決める、非常に重要な役割を担います。

弱点はここだ!「4-2-3-1」を攻略するための対策とは?

攻守にバランスの取れた「4-2-3-1」ですが、もちろん弱点も存在します。もし僕がこのフォーメーションのチームと対戦するなら、まず「ダブルボランチの脇のスペース」を徹底的に狙いますね。

両サイドバックが高い位置を取って攻撃参加することが多いため、その背後や、ボランチとサイドバックの間のスペースがどうしても空きやすくなるんです。そこに、相手のウイングやトップ下の選手が上手く入り込んでボールを受けられると、一気にピンチを招く可能性があります。

まとめ – J2の戦術的な面白さを知って、サッカー観戦をもっと楽しもう!

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。データと僕なりの視点で、今季のJ2リーグにおける効果的なフォーメーションについて読み解いてきました。

おさらい:今季J2を席巻する「勝てるフォーメーション」3選

最後に、今回ご紹介した3つのフォーメーションの要点を簡単におさらいしましょう。

- 4-4-2: 攻守にバランスの取れた、伝統的なシステム。

- 3-4-2-1: 攻守の可変性で主導権を握る、戦術的なトレンド。

- 4-2-3-1: 中盤の支配力と多彩な攻撃が魅力の、現代サッカーの王道。

一概に「これが絶対」とは言えませんが、各チームが自分たちの選手の特性に合わせて最適化していることが重要です。この「個の力」と「組織力」のバランスこそが、チームの強さを決めると言えるでしょう。

元キャプテンからあなたへ贈る、サッカー観戦が100倍楽しくなる視点

普段何気なく見ているサッカーの試合も、こうしたフォーメーションや戦術的な視点を持って観戦すると、選手の動き一つ一つの意図が見えてきて、面白さが何倍にも膨れ上がります。

「今日の相手のフォーメーションは何だろう?」「このチームの強みはどこにあるのかな?」そんなことを考えながら、J1昇格をかけた熱いJ2リーグの戦いを、これからも一緒に楽しんでいきましょう!