「あー、またトラップミスしちゃった…」

週末のサッカーで、味方からの良いパスや、相手のクリアボールを足元にピタッと収められず、チャンスを潰してしまったり、逆に相手にボールを奪われてしまったり…。そんな悔しい経験、あなたにもありませんか?

安心してください、その悩み、痛いほどよく分かります。トラップは、サッカーの基本中の基本でありながら、多くのプレーヤーが永遠に磨き続ける、奥の深い技術です。

こんにちは!元高校サッカー部キャプテンで、今も週末プレーヤーとしてサッカーを愛する30代のSです。

この記事では、僕自身がトラップに悩み、そしてキャプテンとして多くの後輩たちを指導してきた経験から編み出した、「トラップミスを激減させる5つの極意」を、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します!これを読めば、あなたもボールコントロールに自信が持てるようになり、サッカーがもっと楽しくなること間違いなしです!

なぜあなたのトラップは「暴れる」のか?~元キャプテンが語るミスの原因~

「トラップが苦手…」と感じている人の多くは、実は共通の「落とし穴」にはまっていることが多いんです。まずは、なぜトラップが上手くいかないのか、その原因を一緒に探ってみましょう。原因が分かれば、克服への道筋も見えてきますからね。

週末プレーヤーも共感?トラップミスが引き起こす「負の連鎖」とは

週末サッカーでよく目にする光景…それは、必死に走って受けたパスが足元でポーンと跳ねてしまったり、相手のプレッシャーがないのにボールが数メートル先に転がってしまったりする場面。一つのトラップミスが、次のプレーへの遅れを生み、焦りを呼び、さらにミスを重ねる…そんな「負の連鎖」に陥ってしまうこと、ありますよね。僕も週末プレーヤーとして、「今日の俺、ボール全然収まらんな…」と頭を抱える日は、正直あります(苦笑)。この連鎖を断ち切ることが、上達への第一歩です。

元キャプテンが見抜く!トラップが苦手な人に共通する「3つの落とし穴」

僕が高校時代、キャプテンとして多くの選手のプレーを見てきた中で、トラップがなかなか上達しない選手には、実はいくつかの共通する「落とし穴」があることに気づきました。それは、1. ボールを最後まで見ていない(または見すぎている)、2. 体が硬直してしまっている(リラックスできていない)、そして 3. 次のプレーを全く考えていない(ただ止めるだけになっている) という3点です。

技術的な練習はもちろん大切ですが、まずはこれらの「意識の落とし穴」に気づき、改善していくことが、トラップミス激減への近道なんですよ。

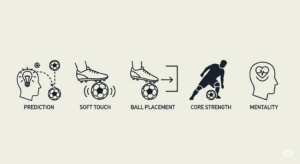

【元キャプテン直伝】ボールがピタッと止まる!トラップミス激減「5つの極意」

さあ、ここからはいよいよ、僕が元サッカー部キャプテンとしての経験と、週末プレーヤーとしての現在の視点から編み出した、トラップミスを激減させるための「5つの極意」を具体的にお伝えしていきます。どれも特別な才能が必要なものではありません。日々の練習で少し意識するだけで、あなたのボールコントロールは劇的に変わるはずです。一つずつ、じっくりと自分のものにしていきましょう!

極意1:ボールの「声」を聞け!~落下地点予測と最適な体の準備~

トラップが上手い選手とそうでない選手、その違いは何だと思いますか?僕は、ボールが自分に来る「前」の準備、特にボールの軌道を正確に読み取り、最適な体の位置と姿勢を事前に作れるかどうか、が大きなポイントだと考えています。まるでボールが「ここに来るよ!」と囁いている、その「声」を聞き取るような感覚ですね。

なぜボールの軌道を読むことが重要なのか?元キャプテンが解説

飛んでくるボールの軌道を正確に予測できれば、トラップの成功率は格段に上がります。なぜなら、ボールがどこに落ちてくるのか、どんなスピードで、どんな回転で来るのかが分かれば、慌てずに、余裕を持ってボールを迎えられるからです。逆に、この予測が甘いと、いざボールが来た時に体が硬直してしまったり、中途半端な体勢で触らざるを得なくなったりして、ミスに繋がりやすくなります。

僕が高校時代、特に浮き球の処理が苦手な後輩には、「ボールを最後まで見るな、ボールがどこに落ちてくるか“見極めろ”!」とよく言っていました。ボールの軌道を「読む」力は、トラップだけでなく、ヘディングや競り合いといった他のプレーにも繋がる非常に重要なスキルなんですよ。

【実体験】僕が「軌道を読む」ことでトラップミスを克服した瞬間

実は僕自身、高校1年生の頃は浮き球のトラップが大の苦手でした。ボールが来るたびにドキドキして、案の定ポーンと弾いてしまう…そんなことの繰り返し。でもある日、練習中にふと、上手い先輩の動きを観察していたら、ボールが蹴られた瞬間から、まるでボールの未来が見えているかのように、スッと落下地点に入って、いとも簡単にトラップしていることに気づいたんです。

「これだ!」と思い、それからはボールを「見る」というより、ボールが描く「放物線」を頭の中でイメージし、その頂点と落下地点を予測する練習を繰り返しました。最初は難しかったですが、徐々にボールの「声」が聞こえるようになってきて(笑)、トラップミスが嘘のように減ったんです。あの時の感動は、今でも僕のサッカーの原体験の一つですね。

動体視力も鍛える!「ボールの軌道を読む」ための簡単トレーニング

「ボールの軌道を読む」力を養うには、特別なトレーニングは必要ありません。日々の練習の中で、ちょっとした意識を持つだけで効果があります。

- ロングボールキャッチ: パートナーに様々な高さ、距離のロングボールを蹴ってもらい、それをノーバウンド、あるいはワンバウンドでキャッチする練習。手で捕ることで、より正確な落下地点の予測が求められます。

- 「山の頂点」意識: 浮き球が飛んできたら、そのボールが描く放物線の「頂点」がどこになるかを意識し、そこから落下地点を予測する癖をつけます。

- 様々な球種を受ける: チームメイトに、回転のかかったボール、無回転のボール、ドライブ回転のボールなど、色々な球種のボールを蹴ってもらい、その軌道の違いを体感するのも重要です。

僕が週末サッカーで若い選手とプレーする時も、この「ボールの軌道を読む」意識があるかないかで、トラップの安定感は全然違って見えますね。

ワンポイント:「ボールから目を離す勇気」がトラップを変える

矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、実はトラップが上手くなるためには、ある瞬間、「ボールから目を離す勇気」も必要なんです。もちろん、インパクトの瞬間はボールをしっかり見ますが、ボールが飛んでくる軌道をある程度予測できたら、次はトラップした後のプレーのために、顔を上げて周りの状況(相手、味方、スペース)を確認する時間を作りたい。

このサッカーの視野を広げる方法は、司令塔だった僕が最も重視していたポイントの一つです。いつまでもボールだけを凝視していると、次のプレーへの判断が遅れてしまいます。この「ボールから適切に目を離す」タイミングを掴めると、あなたのトラップは、ただ止めるだけでなく、次のプレーへとスムーズに繋がる「攻撃的なトラップ」へと進化しますよ。

極意2:「お豆腐」のような足元を!~衝撃を殺す脱力系ソフトタッチ~

ボールの軌道をしっかり読めても、いざトラップする足元がガチガチに力んでいては、ボールはまるで壁に当たったかのように跳ね返ってしまいます。目指すべきは、まるで「お豆腐」でボールを受けるような、衝撃を吸収する柔らかいタッチ。ここでは、その「脱力系ソフトタッチ」を身につけるための秘訣をお伝えします。

「足のクッション」とは?なぜトラップに柔らかさが必要なのか

「足のクッション」とは、文字通り、飛んでくるボールの勢いを足(または他の体の部位)で柔らかく吸収し、自分のコントロール下に置くための技術です。なぜこれが重要かというと、サッカーのボールは意外と硬く、特に少しでも勢いのあるボールは、力ずくで止めようとすると必ず反発するからです。

僕が高校時代、監督から「ボールとケンカするな!仲良くなれ!」とよく言われました。まさにその通りで、ボールの勢いを優しく受け止め、自分のものにする「柔らかさ」が、トラップの成否を分けるんです。このクッションがあれば、どんなボールも足元にピタッと収まり、次のプレーへの移行も格段にスムーズになりますよ。

【実演イメージ】インサイド・アウトサイド・足裏、部位別「お豆腐タッチ」のコツ

「お豆腐タッチ」を実現するためには、ボールに触れる瞬間の足の形と、力の入れ具合がポイントになります。部位別にコツを見ていきましょう。

- インサイドでのお豆腐タッチ: 足の内側、くるぶしの下あたりでボールを迎え、インパクトの瞬間に少しだけ足を引くようなイメージで衝撃を吸収します。足首をリラックスさせ、ボールの勢いを「いなす」感覚です。

- アウトサイドでのお豆腐タッチ: 足の外側、小指の付け根あたりでボールに触れ、こちらも同様にインパクトの瞬間に足首を柔らかく使って勢いを殺します。ボールの側面を捉え、自分の進みたい方向へ優しく導くように。

- 足裏でのお豆腐タッチ: 特に浮き球や、相手のプレッシャーが近い時に有効なのが足裏トラップ。ボールが接地する瞬間に、足の裏でボールの上部を軽く押さえるようにして止めます。この時も、足首や膝の力を抜き、ボールを地面に「吸着」させるようなイメージが大切です。僕も週末サッカーでは、この足裏トラップで相手のプレスを回避することがよくありますよ。

自宅でもできる!ボールタッチの柔らかさを養う地味だけど効果的な練習法

ボールタッチの柔らかさは、日々の地道な練習で養われます。特に雨の日でもできる室内練習として、こうした基礎技術の反復は最適です。

- リフティング(低く、優しく): 高く上げるリフティングではなく、膝下くらいの高さで、ボールにほとんど回転をかけずに、インサイド、アウトサイド、甲など、足の様々な部分で優しく連続でタッチする練習。ボールの勢いを殺す感覚を養います。

- 壁を使ったソフトタッチパス: 壁に向かって、最初は弱いボールから、徐々に少し強めのボールを蹴り、跳ね返ってくるボールを足元にピタッと止める練習。いかに衝撃を吸収できるかがポイントです。

- 風船リフティング: 少し大げさかもしれませんが、風船を使ってリフティングをすると、自然と優しいタッチが身につきます。ボールコントロールの繊細な感覚を養うのに意外と効果的ですよ。

僕も高校時代、テレビを見ながらリビングでこっそり柔らかいボールでリフティングをして、ボールタッチの感覚を磨いていました(笑)。

実体験:力を抜くことの重要性。僕が硬さを克服した意外な方法

実は僕、昔はトラップの時に体に力が入りすぎて、よくボールを弾いてしまうタイプだったんです。「もっと柔らかく!」とコーチに言われても、なかなかその感覚が掴めなくて…。でもある時、遊びでテニスボールを使ってリフティングをしていたら、小さいボールをコントロールするために自然と体の力が抜け、足首も柔らかく使えるようになったんです。

その感覚をサッカーボールに応用してみたら、嘘のようにボールが足元に収まるようになって!あの時、「力を入れることだけが能じゃない、むしろ力を抜くことの方が難しいし、重要なんだ」と痛感しましたね。週末プレーヤーの皆さんも、もしトラップで力みを感じているなら、一度「脱力」を意識してみてください。きっと新しい発見がありますよ。

極意3:次のプレーを意識した「置くトラップ」~止めるは次の始まり~

ボールを足元にピタッと止める技術、素晴らしいですよね。でも、サッカーはそこで終わりではありません。トラップは、次のプレー、つまりパス、ドリブル、シュートといった「攻撃のスイッチ」を入れるための重要な準備動作なんです。ここでは、ただボールを止めるだけでなく、次のプレーをスムーズかつ効果的に行うための「ボールの置き所」を意識したトラップ、つまりコントロールオリエンタードの極意についてお話しします。

ただ止めるだけじゃない!「置くトラップ」が攻撃の起点になる理由

サッカーの試合中、ボールをただ足元に止めているだけでは、相手ディフェンダーに寄せられてプレッシャーをかけられたり、次のプレーへの選択肢が狭まってしまったりします。僕が高校時代、監督から常に言われていたのは「トラップした瞬間に、次のプレーの8割は決まるぞ!」ということ。つまり、どこに、どんな質のボールを置くかで、その後のプレーの成功確率が大きく変わってくるんです。

「置くトラップ」が意識できれば、ボールを受けた瞬間に相手のプレッシャーを回避しつつ、味方への効果的なパスコースや、ドリブルで仕掛けるためのスペースを確保できます。この「トラップ=攻撃の起点」という意識を持つことが、プレーの質を一段階引き上げる鍵なんですよ。

【元キャプテンの判断基準】どこにボールを置けば次のプレーがスムーズになるのか?

「じゃあ、具体的にどこにボールを置けばいいの?」と思いますよね。それは、その場の状況、つまり相手の位置、味方の動き、そして自分が次に何をしたいかによって変わってきます。

- 前にスペースがある場合: 自分の進行方向、少し前方のスペースへボールを置きます。そうすれば、トラップと同時にスムーズにドリブルに移れます。

- 相手が右から寄せている場合: 相手から遠い左足側、あるいは少し後方にボールをコントロールし、相手のプレッシャーを回避します。

- すぐにパスを出したい場合: パスを出したい方向へ、少しボールを動かすようなトラップをします。

- シュートを打ちたい場合: ゴール方向へ、自分の利き足でシュートを打ちやすい位置にボールを置きます。

これらの判断を瞬時に行うためには、やはり「極意1」でお話しした「ボールの軌道を読む」ことと、「ボールを受ける前の準備(周りを見る)」が不可欠になってきます。

練習法:ファーストタッチの方向を意識した反復壁当てドリル

この体の使い方を体に染み込ませるには、やはり壁当てが最適です。僕が高校時代に行っていたのは、壁の前に2つコーンを置いて、パスを出す前に「次は右のコーンの外側へコントロールする!」と心の中で決め、跳ね返ってきたボールを、体の向きを作りながら必ずその通りにコントロールするという練習です。これを左右交互に、そして徐々にスピードを上げて繰り返す。この練習で、判断と実行のスピードが格段に上がりました。

実体験:このトラップで、僕のプレーの選択肢が格段に増えた話

僕も若い頃はただボールを止めることだけに必死で、トラップした瞬間に周りが見えず、次のプレーに詰まってしまうことがよくありました。でも、ある時、コーチから「トラップは次のプレーへのパスなんだよ」とアドバイスされ、意識をガラッと変えたんです。ボールを受ける前に周りを見て、どこにボールを置けば次のプレーが有利になるかを考えるようになってから、まるでパズルのピースがはまるように、プレーの選択肢が格段に増えました。

ドリブルで仕掛けるのか、ワンタッチでパスを出すのか、それともシュートを狙うのか…。あの「ボールを置く場所一つで、こんなにもサッカーが変わるのか!」という発見は、僕にとって大きな財産です。ぜひあなたも、この感覚を味わってみてください。

極意4:「軸」を制する者はトラップを制す!~ブレない体幹が生む安定感~

どんなに良い場所にボールを置こうとしても、トラップする瞬間の体の軸がブレてしまっては、ボールはあらぬ方向へ行ってしまいます。サッカーは常に動きながらプレーするスポーツ。その中で、いかに安定した体勢でボールをコントロールできるかが、トラップの精度を左右する大きなポイントになります。ここでは、その「ブレない体幹」の重要性と、それを意識したトラップについてお話しします。

なぜ体幹の安定がボールコントロールに不可欠なのか?

サッカーにおいて「体幹が大事」とよく言われますが、それはトラップにおいても全く同じです。体幹、つまり体の中心部分がしっかりしていないと、相手との軽い接触や、少しバランスを崩しただけで、簡単にボールコントロールを失ってしまいます。僕が高校時代、フィジカルトレーニングで特に厳しく指導されたのが、この体幹の重要性でした。

強い体幹があれば、どんな体勢からでもボールを正確にトラップし、次のプレーへとスムーズに移行できます。また、体幹が安定していると、視野もブレにくくなり、より正確な状況判断にも繋がるんです。これは、週末プレーヤーのためのフィジカルトレーニングとしても非常に重要な要素ですよ。

【週末プレーヤー向け】トラップ時に意識すべき正しい姿勢と体幹の使い方

では、具体的にトラップの際にどのように体幹を意識し、正しい姿勢を保てば良いのでしょうか?僕が週末サッカーで常に心がけているポイントを紹介します。

- 軽く膝を曲げ、腰を落とす: 棒立ちの状態では、とっさの動きに対応できません。常に膝を軽く曲げ、どっしりと腰を落とすことで、安定した土台を作ります。

- 背筋を伸ばし、お腹に少し力を入れる: 猫背になったり、逆に反りすぎたりせず、背筋を自然に伸ばします。同時にお腹(腹筋)に軽く力を入れることで、体幹が安定し、上半身のブレを抑えられます。

- ボールを受ける足だけでなく、軸足も意識する: ボールを受ける足ばかりに意識がいきがちですが、実は地面についている軸足の安定も非常に重要です。軸足でしっかりと地面を捉え、バランスを取ります。

- 腕を使ってバランスを取る: 軽く腕を広げたり、状況に合わせて動かしたりすることで、体全体のバランスを保ちやすくなります。

これらのポイントは、普段の練習や試合中に意識するだけで、徐々に身についていきますよ。

サッカー選手におすすめ!体幹を鍛える簡単トレーニングメニュー

安定したトラップのためには、やはり日頃からの体幹トレーニングも効果的です。自宅でも簡単にできる、サッカー選手におすすめのメニューをいくつか紹介しますね。

- プランク: うつ伏せになり、肘とつま先で体を支え、頭からかかとまで一直線をキープします。まずは30秒から挑戦し、徐々に時間を延ばしていきましょう。

- サイドプランク: 横向きになり、片方の肘と足で体を支えます。お尻が落ちないように注意。左右それぞれ行います。

- バードドッグ: 四つん這いになり、右手と左足を同時にまっすぐ伸ばし、数秒キープ。左右交互に行います。体の軸がブレないように意識します。

僕も現役時代、これらの基本的な体幹トレーニングは欠かさず行っていましたし、30代になった今でも、週末のサッカーのために細々と続けています(笑)。地味ですが、確実にプレーの安定感に繋がりますよ。

実体験:体幹を意識したら、雨の日のピッチでもボールが収まるようになった!

僕が体幹の重要性を特に痛感したのは、ある雨の日の試合でした。ピッチはぬかるみ、足元は滑りやすく、普段ならなんてことないボールも全然コントロールできなかったんです。でも、その時ふと、「体幹を意識して、もっとどっしり構えてみよう」と思い、お腹に力を入れ、軸足をしっかり踏み込むようにしたら…不思議とボールが足元に収まるようになったんです!

周りの選手がバランスを崩している中、自分だけ安定してプレーできているような感覚でしたね。あの経験以来、どんなピッチコンディションでも、まずは体幹を安定させることを最優先に考えるようになりました。体幹は、まさに悪条件下でのプレーを支える「見えない柱」なんですよ。

極意5:「ミスOK!」の精神~反復練習と成功体験が自信を育む~

ここまで4つの技術的な極意をお伝えしてきましたが、どんなに素晴らしいテクニックも、それをピッチで発揮するための「自信」がなければ宝の持ち腐れです。そして、その自信を育む上で最も大切なのが、「ミスを恐れない心」と、地道な「反復練習」、そしてそこから生まれる「小さな成功体験」の積み重ねなんです。

なぜ反復練習がトラップ上達に最も重要なのか?

サッカーに限らず、どんなスポーツでも、新しい技術を体に染み込ませるためには、やはり「反復練習」が不可欠です。頭で理解していることと、体が実際に動くことの間には、大きなギャップがあります。そのギャップを埋めるのが、日々の地道な練習なんです。僕が高校時代、監督から「練習は嘘をつかない」と何度も言われました。

トラップも同じで、何度も何度もボールに触れ、様々な状況でボールを受ける経験を繰り返すことで、初めて無意識のレベルで体が反応できるようになります。最初は上手くいかなくても、根気強く反復練習を続けることで、ある日突然、「あ、この感覚だ!」と掴める瞬間が必ず訪れます。その瞬間を信じて、コツコツと続けることが何よりも大切ですよ。

【元キャプテン流】トラップ練習を飽きさせない工夫とモチベーション維持法

「反復練習が大事なのは分かるけど、単調な練習は飽きちゃうんだよな…」そんな声が聞こえてきそうですね。確かに、ただ黙々と壁にボールを蹴り続けるだけでは、モチベーションを保つのが難しいかもしれません。僕がキャプテンだった頃、チームメイトが飽きずに、かつ楽しみながらトラップ練習に取り組めるように、いくつか工夫をしていました。

- 目標設定とゲーム要素: 例えば、「1分間に〇回連続でトラップ成功」といった具体的な目標を設定したり、トラップの精度を競うミニゲームを取り入れたりする。

- 練習メニューの多様化: いつも同じ練習ではなく、様々な種類のボール(浮き球、ゴロ、強いパス、弱いパスなど)や、色々な状況(プレッシャーあり、移動しながらなど)を想定したトラップ練習をローテーションする。

- 良いプレーは褒め合う: 週末サッカーの仲間同士でも、良いトラップがあったら「ナイスコントロール!」と声を掛け合う。これは、チームの士気を高める声出しとしても非常に有効です。

大切なのは、練習の中に「変化」と「楽しさ」を取り入れること。そうすれば、自然と練習への意欲も湧いてきますよ。

試合中のミスを次に活かす!ポジティブな失敗からの学び方

どれだけ練習しても、試合中には必ずトラップミスは起こります。プロの選手だってそうです。重要なのは、ミスをした後にどうするか。そこで下を向いて落ち込んでしまうのではなく、その失敗から何かを学び取り、次に活かす「ポジティブな失敗からの学び」の姿勢を持つことです。

僕が高校時代、大きな大会で決定的なトラップミスをしてしまった苦い経験があります。その時は本当に落ち込みましたが、監督から「ミスは誰にでもある。大事なのは、なぜミスしたのかを考えて、同じミスを繰り返さないことだ」と励まされ、目が覚める思いでした。このサッカーノートを活用した振り返り術も、ミスを次に活かすために非常に効果的です。

実体験:「下手だった僕が、なぜトラップを得意にできたのか」その秘訣

実は僕、サッカーを始めた頃は、周りの誰よりもトラップが下手でした(苦笑)。ボールはあらぬ方向へ飛んでいくし、足元には全然収まらない。でも、「上手くなりたい!」という一心で、誰よりもボールに触る時間を長くし、誰よりも反復練習を重ねました。そして何より、「ミスしてもいいから、とにかくボールを受けよう!」と、失敗を恐れずにチャレンジし続けたんです。

その結果、少しずつですが確実にボールが足元に収まるようになり、いつしかトラップが自分の武器の一つになっていました。特別な才能があったわけではありません。ただ、諦めずに続けたこと、そして何よりもサッカーが好きだったこと。それが、僕がトラップを得意にできた一番の秘訣だと思っています。

まとめ – 「止める」技術を制して、サッカーをもっと自由に楽しもう!

さあ、ここまでトラップミスを激減させるための「5つの極意」について、僕なりの経験を交えながらお伝えしてきました。もしかしたら、すぐに全てを完璧にこなすのは難しいと感じるかもしれません。でも、大丈夫。焦らず、一つ一つ意識して取り組んでいけば、あなたのボールコントロールは必ず向上します。

おさらい:トラップミスを激減させる「5つの極意」

最後に、今日お伝えした「5つの極意」をもう一度おさらいしましょう。

- ボールの「声」を聞け!: 落下地点を予測し、最適な準備を。

- 「お豆腐」のような足元を!: 衝撃を吸収するソフトタッチを習得。

- トラップは「攻撃のスイッチ」!: 次のプレーを意識したボールの置き所を。

- 「軸」を制する者はトラップを制す!: ブレない体幹で安定したコントロールを。

- 「ミスOK!」の精神: 反復練習と成功体験で自信を育む。

これらの基本は、JFA(日本サッカー協会)が公開している育成年代向けの指導方針の中でも、一貫して重要視されているポイントです。

元キャプテンからあなたへ贈る「自信を持ってボールを受けよう!」というメッセージ

サッカーにおいて、「ボールを止める」という技術は、全てのプレーの始まりであり、最も重要な基本の一つです。トラップが上手くなれば、プレーに余裕が生まれ、周りが見えるようになり、パスもドリブルも、そしてシュートさえも、その質が格段に向上します。何よりも、ボールコントロールに自信が持てると、サッカーがもっともっと楽しくなるはずです。

この記事が、あなたの「トラップが怖い」「苦手だ」という気持ちを、「できるかもしれない」という小さな自信に変え、そして「やってやる!」という大きな勇気に繋がることを、心から願っています!